こんにちは!

「家族の介護をしないといけないけど、仕事もやめられない…」

このような悩みを抱えていませんか?

総務省が発表している「令和4年就業構造基本調査」では、

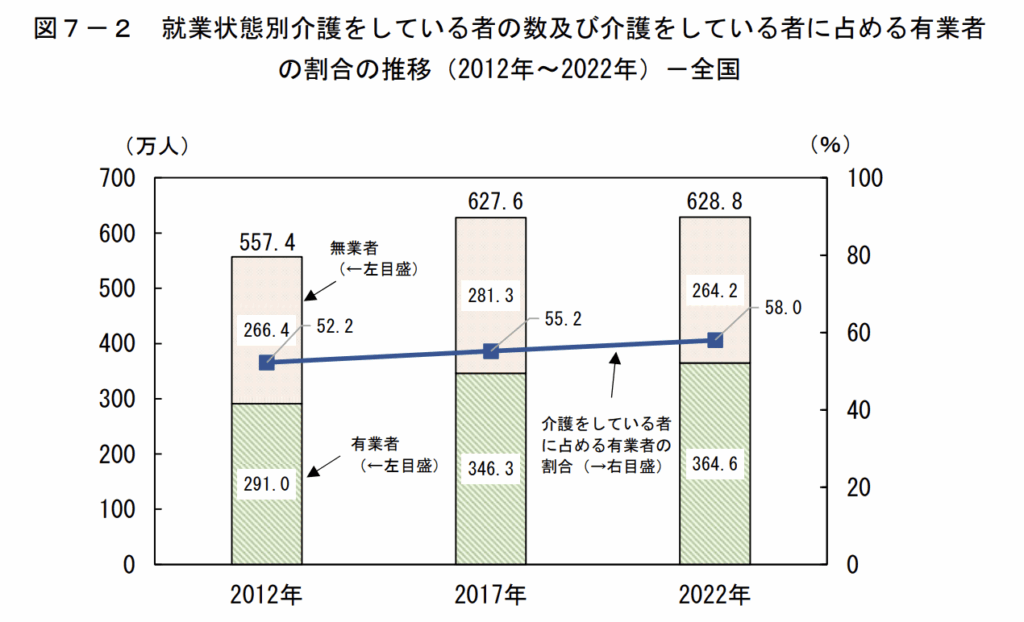

仕事と介護を両立している人は、全国で364万6,000人と発表されています。

介護をしている人全体では、男性が67.0%、女性では52.7%が、仕事と介護を両立しているとの調査結果が出ています。

過去10年間の推移をみると、介護をしている方は、2012年から2017年にかけては70万人の増加、2017年から2022年にかけては1万人の増加となっています。

このうち仕事と介護を両立している方は、

2012年から2017年にかけては55万人の増加、2017年から2022年にかけては18万人の増加となっています。

介護の負担が増えてくると仕事を辞めて介護に専念する方も多く、そうなると自身の収入が減少し、経済的な問題を抱えることになりかねません。

そこで役に立つのが「介護両立支援制度」です。

この制度をうまく活用することで、仕事と介護の両立がしやすくなり、家族も自分も安心して生活を続けられる環境が整います。

今回は、

介護両立支援制度の各種制度や2025年4月の新しい改正点、利用手順、企業での利用状況などについて、わかりやすく解説します。

おすすめの介護用品も紹介しているので、ぜひ参考にしてください!

この記事が、少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです。

介護両立支援制度とは?

まず

「介護両立支援制度」とは、仕事を続けながら家族の介護をする人を支援するための制度です。

2025年4月に改正育児・介護休業法が施行され、より柔軟な働き方や支援制度が強化されました。

特に、

介護離職を防ぐために 、

✅休暇制度の拡充

✅働き方の柔軟化

✅雇用環境の整備

✅経済的支援の強化

が行われました。

日本は、高齢化に伴い、家族の介護に直面する人が増加しています。

その中で、

従業員が仕事を辞めずに、柔軟に介護と仕事の両方をこなせるようにすることを目的としています。

⭐️ポイント⭐️

介護保険と支援制度を組み合わせて活用することが大切!

介護保険サービスを利用することで負担を大幅に軽減することができます。

※介護が必要になったら、最初に知ってほしいことを下記の記事で解説しています。

※「要支援と要介護の違いってなに?」と思った方は、下記の記事で詳しく解説しています。

※ケアプランってなに?と思った方は、下記の記事で詳しく解説しています。

介護のポイント

介護は、「自分でできることは自分でやってもらう」ことが大切です。

そのためには、「自分でできる環境を整える」必要があります。

「自分でできることは自分でやってもらう」ために、

介護用品を上手に活用して、少しでも介護負担を軽減しましょう!

⭐️おすすめ介護用品

※買い物や散歩に行く時は、途中で休憩できて、買い物袋が入れられる歩行器がおすすめ!

※テレビの音が聴こにくくなったら。

テレビでも紹介されたスピーカーがおすすめ!

※自宅で安全に入浴するために、病院や介護施設でも使用されているチェアがおすすめ!

※水分補給や栄養補給には、病院や介護施設でも使用されている栄養補助食品がおすすめ!

※高齢者がかかりやすい病気については、下記の記事で詳しく解説しています。

※薬の飲み忘れは、病気の悪化につながります。

飲み忘れを防ぐために、お薬カレンダーやタイマーがおすすめ!

2025年からの法改正による新しいポイント

介護両立支援制度は常に見直され、働く人がより利用しやすい環境が整えられています。

2025年4月1日に施行された法改正には以下のような内容が含まれています。

介護休業・休暇制度の拡充

| 制度名 | 変更前 | 変更後 |

|---|---|---|

| 介護休業 | 93日間の休業を1回で取得 | 最大3回に分割可能(例:開始30日+中間30日+終了時33日) |

| 介護休暇 | 1日単位で取得 (年間5日) | 半日単位での取得が可能(年間5日) |

| 所定外労働免除 | なし | 介護が終了するまで残業免除を請求可能(新設) |

柔軟な働き方の選択肢

| 選択可能な働き方 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 短時間勤務制度 | 3年間で2回以上利用可能(週/月単位の労働時間短縮) |

| フレックスタイム制 | 3ヶ月以内の総労働時間制 |

| 時差出勤制度 | 始業・終業時刻の調整 |

| テレワーク | 企業に導入努力義務が発生 |

| 介護費用助成制度 | 介護サービス利用費用の補助 |

企業の義務

| 義務内容 | 詳細 |

|---|---|

| 個別意向確認の義務化 | 介護申出時に事業主が休業・時短制度を説明し、労働者の意向を確認 |

| 早期情報提供 | 40歳到達時 に介護支援制度の内容を周知(介護保険の説明推奨) |

| 相談窓口の設置義務 | 専門相談員を配置 |

| 管理職研修の義務化 | 年1回以上の研修実施 |

✅個別周知の義務化

介護が必要な状況に直面した従業員に対して、事業主が介護両立支援制度についての説明と意向確認を行うことが義務付けられます。

✅40歳以上の従業員への早期情報提供

40歳を過ぎると、家族の介護が現実味を帯びる年代でもあります。

このため、早めに制度の情報を提供することが義務化される予定です。

経済的支援

| 支援内容 | 詳細 |

|---|---|

| 介護休業給付金 | 休業期間中は賃金の 67% を受給可能(雇用保険加入が条件) |

| 中小企業向け助成金 | 介護休業取得時 28.5万円、復帰時 28.5万円 を支給 |

※介護にかかるお金も心配ですよね?詳しくは、下記の記事を参考にしてね!

※認知症予防には、川島隆太教授監修の脳トレがオススメ!

主な制度の内容

介護休業制度

家族の介護のために、最大93日間までの休業を取得できます。

さらに、休業は3回までに分けて取得できるため、長期間の介護が必要な場合でも安心です。

休業中には、一定の条件を満たせば雇用保険から賃金の67%が支給されるため、生活費の心配も軽減できます。

「貯蓄から投資」の時代へ

介護休暇制度

短期間の介護が必要な場合に便利な「介護休暇制度」もあります。

家族1人につき年5日間、2人以上の場合は年10日間まで取得可能です。

さらに、1日単位や時間単位でも取得できるため、介護のスケジュールに合わせてフレキシブルに利用できます。

◯車への乗り降りや自宅の段差解消に!

短時間勤務制度

長期間にわたる介護が必要な場合、短時間勤務制度を利用すると、勤務時間や勤務日数を減らして働けます。

例えば、午前中のみの勤務や週3日の勤務など、介護状況に合わせて柔軟な働き方を選べます。

○空いた時間を活用して!パソコンのスキルアップ

介護休業の対象家族

| 対象となる家族 | ポイント |

|---|---|

| 配偶者(事実婚含む) | 婚姻届未提出でもOK |

| 父母(実父母・義父母含む) | 義理の両親も対象 |

| 子(実子・養子・継子) | 養子縁組した子も含む |

| 祖父母・兄弟姉妹・孫 | 2017年改正 で「同居・扶養要件」が撤廃され、遠方に住んでいてもOK |

| 配偶者の父母 | 配偶者の親も対象 |

※下記の方は対象外になるため、注意が必要です。

- 日雇い労働者

- 要介護状態に該当しない家族

※要介護状態とは、要介護認定を受けている必要があります。

下記の記事で詳しく解説しています。

介護保険サービスの紹介

デイサービス(通所介護)やデイケア(通所リハビリテーション)、ショートステイなどを利用することで、

家族の介護負担軽減と症状の悪化防止につながります。

サービスの内容を理解した上で、積極的な活用をおすすめします!

※デイサービス(通所介護)とデイケア(通所リハビリテーション)の違いについては、下記の記事で詳しく解説しています。

※認知症専門のデイサービスもあります。下記の記事で詳しく解説しています。

◯デイサービスなどに行く時は、脱ぎ履きしやすい靴や折りたためる歩行がおすすめ!

※ショートステイの利用を検討している方は、下記の記事で詳しく解説しています。

※介護施設の種類や特徴、入所手順などについては、下記の記事で詳しく解説しています。

※介護施設に入所する際の費用負担軽減制度については、下記の記事で解説しています。

◯ショートステイや施設に入所する際は、衣類等の準備をお忘れなく!

介護両立支援制度を活用するメリットと注意点

制度を活用することで、従業員は安心して仕事と介護を両立できますが、利用時にはいくつかのメリットと注意点を理解しておくと良いでしょう。

メリット

✅介護と仕事の両立が可能

短期・長期の介護が必要な場合でも、介護休業や介護休暇制度があれば、仕事を続けながら家族の介護に専念できるため、離職のリスクが軽減されます。

✅収入の安定

介護休業中でも、一定の条件を満たせば雇用保険から賃金の67%が支給されるため、収入面での不安が少なくなります。

また、短時間勤務制度を活用することで、勤務時間が減少しても収入を維持しやすくなります。

✅ストレス軽減

制度を活用することで、介護負担が軽減されるため、心身の健康を守ることができ、仕事での集中力やパフォーマンスの向上にもつながります。

注意点

✅申請や手続きが必要

制度を利用する際には、事前に申請手続きが必要です。

(次の段落で申請の流れを解説しています)

急な介護が必要になった場合に備え、早めに利用手順を確認しておくとスムーズです。

✅職場の理解が不可欠

制度を円滑に利用するためには、職場での理解と協力が必要です。

特に中小企業では、制度が整っていない場合もあるため、担当者とのコミュニケーションが重要です。

✅収入が一部減少する場合も

介護休業中の賃金支給率は67%のため、通常の収入よりも減少します。

家計への影響を考えながら利用計画を立てることが大切です。

※医療費や介護費用が高額になった場合の軽減制度を知っていますか?

下記の記事で詳しく解説しています。

介護両立支援制度を利用する手順

介護両立支援制度を利用するには、以下の手順を参考にしてください。

事前準備

✅40歳到達時に企業から制度内容の説明を受ける

介護が必要になったら

1.要介護状態の診断書 を取得

2.職場の担当者に相談

介護両立支援制度の利用を検討している場合は、まず職場の人事担当や上司に相談します。

3.申請書類の提出

制度利用のための申請書類を準備し、職場に提出します。(対象家族・期間を明記)

※介護休業や介護休暇を取得する際には、事前に手続きが必要です。

4.ハローワークへ介護休業給付金を申請

5.利用開始

申請が承認されれば、制度の利用がスタートします。

介護期間中

- 介護休業と短時間勤務を組み合わせ、 最大3年間の利用が可能

介護両立支援制度の利用状況と効果

厚生労働省によると、2020年度には介護休業を取得した正規労働者のうち、男性が3.6%、女性が5.2%でした。

また、介護休暇の取得率は男性で6.8%、女性で10.6%とされています。

このように、制度は徐々に浸透してきているものの、特に男性の取得率がまだ低いことが課題となっています。

制度の利用は、従業員が仕事を続けながら介護の役割を果たせるため、離職防止にもつながります。

また、介護負担が軽減されることで、職場での生産性が向上し、従業員が安心して働きやすい環境が作られることが期待されています。

企業の違反時の罰則

| 違反内容 | 罰則 |

|---|---|

| 制度の利用を妨げた場合 | 30万円以下の罰金 |

| 適切な説明・周知を行わなかった場合 | 労働局から是正指導 |

労働局(都道府県労働局雇用環境・均等部)に相談可能。

介護両立を成功させるポイント

✅早めの準備が大切

- 企業の介護支援制度を確認しておく

- 40歳時の情報提供をしっかり理解する

✅仕事と介護のバランスを調整

- 介護休業・短時間勤務・フレックスタイム制を活用

✅介護サービスと組み合わせる

- 訪問介護・デイサービス・介護施設 などの利用を検討

✅市区町村の 介護保険課・地域包括支援センター に相談

※介護相談の窓口、地域包括支援センターについては、下記の記事で詳しく解説しています。

※介護サービスや介護施設の種類や特徴については、下記の記事で詳しく解説しています。

制度を導入している企業の取り組み例

介護両立支援制度を効果的に活用している企業の事例を紹介します。

事例1: テレワークの活用

ある企業では、介護両立支援としてテレワークを積極的に導入しています。

これにより、従業員が自宅で介護をしながら仕事を続けることができ、介護のために長時間通勤する負担が軽減されました。

事例2: 短時間勤務制度の柔軟な運用

別の企業では、短時間勤務制度を導入し、従業員が必要に応じて勤務日数や勤務時間を調整できるようにしています。

これにより、介護者の心身の負担が軽減され、仕事へのモチベーションも維持されています。

事例3: ハラスメント防止の体制整備

また、制度を利用する従業員へのハラスメントを防止するための教育を実施し、制度利用者が不利益を被らないような環境を整えています。

これにより、従業員が安心して制度を利用できる職場環境が実現されています。

よくある質問

⭐️Q: 介護休業を分割して取得することはできますか?

A: はい

介護休業は最大で3回に分けて取得可能です。

これにより、介護の必要なタイミングに合わせて柔軟に休業が取得できます。

⭐️Q: 介護休暇はどのくらい取れますか?

A: 介護休暇は、介護が必要な家族1人につき年5日、2人以上の場合は年10日まで取得できます。

また、1日単位や時間単位での取得も可能です。

⭐️Q: 介護両立支援制度を利用した場合、収入はどのくらい減りますか?

A: 介護休業中は賃金の67%が支給されますが、短時間勤務制度を利用する場合は、勤務時間に応じて収入が変動します。

収入が減少する可能性があるため、家計への影響を考慮して利用計画を立てると良いでしょう。

まとめ

介護両立支援制度は、仕事と介護を両立させるための強力なサポートです。

介護が必要な家族を抱える方にとって、この制度を活用することで、仕事を続けながら安心して家族を支えることができます。

2025年4月からの法改正もあり、さらに利用しやすい環境が整備されました。

介護のための時間やサポートを確保しつつ、自分自身も健康でいられるよう、この制度をうまく活用してください。

職場や家族としっかりと話し合いながら、柔軟に働き続ける方法を見つけましょう。

※介護の不安を減らす支援や制度については、下記の記事で詳しく解説しています。

※介護が必要になる前に!

介護予防に取り組んで、できるだけ健康寿命を伸ばしましょう!

それでは、今日はここまで!

最後まで読んでくれてありがとう〜!

今回の記事が、少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです。

ではまた、次の記事でお会いしましょう〜!

おまけ(おすすめ商品広告)

【災害対策】

介護が必要な家族を抱える方にとって、災害対策は非常に重要です。

(災害時はみんな自分のことで手一杯。自分の家族は自分で守る必要があります。)

災害を実際に経験して感じましたが、水、電気、トイレ(特に女性)は本当に大切です!

本当に困ったときには何もないし、何も買えません。

自分や大切な人を守るためにも、日頃からの準備をオススメします。

【防災士&消防士監修】いざというときに備える充実の44点セット

※玄関に置いておくと、いざという時、すぐに持ち出せる!

安心を蓄電する。【BLUETTI JAPAN】充電式 ポータブル電源

※コンセントを使用する家電は、ほとんど使えますよ!

天然水ウォーターサーバー・宅配水なら【公式】オーケンウォーター

※災害時に水があると安心!

もしものときの非常食・備蓄食料に。【安心米のアルファー食品】

※お湯がなくても、水があれば食べれます!備蓄しておきましょう!

災害時のトイレ、介護用に!

【介護用品紹介】

○デイサービスに行く時は、折りたためる歩行器がおすすめ!

(送迎の車に乗せるためです)

○買い物やお散歩に行く際は、休憩や買い物袋を入れることができる歩行器がおすすめ!

○安全に歩行ができて、自分で脱ぎ履きしやすい介護用のシューズもおすすめ!

◯テレビの音が聞こえにくいと感じたら…テレビの音がはっきりと聞こえるスピーカーがおすすめ!

○かさばるオムツは配達してもらいましょう!

資産は「貯金から投資」へ

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46287ef8.fe58661d.46287ef9.2d49397c/?me_id=1210619&item_id=10038052&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpandora%2Fcabinet%2Fimg0376001%2F377611r.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49142573.460a84bb.49142574.c4e82770/?me_id=1271102&item_id=10008434&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fntvshop%2Fcabinet%2Fmain18%2F4010a4010004_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/458e977c.ff4668fc.458e977e.9fe88aaa/?me_id=1391328&item_id=10000224&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fimaging888%2Fcabinet%2Fshawa-chea%2F16.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/468bb758.5b0b0734.468bb759.191d6c9c/?me_id=1352381&item_id=10000386&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Falllife%2Fcabinet%2Fitem%2Fc0100%2Fa14780111new_main.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/458e4efa.45d5956d.458e4efb.9ebf7367/?me_id=1418801&item_id=10000008&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fquokka-shop%2Fcabinet%2F10073851%2Fimgrc0099327343.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46a67dd9.a94a7913.46a67dda.736f8fe8/?me_id=1344407&item_id=10005422&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Firodorikukan%2Fcabinet%2Fother22%2F21110116.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45c1a1de.7fe09bac.45c1a1df.0b88873c/?me_id=1409956&item_id=10000142&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbunkyosha%2Fcabinet%2Fitems%2Fhealth%2F10640078%2Fk_045_2_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49143faf.d61664dd.49143fb0.26de563e/?me_id=1397034&item_id=10000036&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fstore-d-ice%2Fcabinet%2Fcompass1673247975.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/466dc315.7b36aec2.466dc316.73707bd1/?me_id=1334316&item_id=10000002&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fheartcare%2Fcabinet%2Fitem_pic%2F100001%2Fimg100001_01_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/464b8ec6.d661044e.464b8ec7.e66f8c74/?me_id=1306882&item_id=10001139&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhukusi-orosi%2Fcabinet%2Fs12%2Fsum%2Fss-026-sum.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46cd88cc.9da3bc02.46cd88cd.77ef1257/?me_id=1410913&item_id=10000386&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsetagayakaigo%2Fcabinet%2Fsa3425-101.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/466d9619.28bd7e0c.466d961a.4e3b8458/?me_id=1314863&item_id=10002222&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkosupure55%2Fcabinet%2F3up%2Fy892_3up.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46f198bd.99949d2e.46f198be.e87953d9/?me_id=1401819&item_id=10000055&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fessentialink%2Fcabinet%2F2024%2Fcarewear%2F9200_00.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46f198bd.99949d2e.46f198be.e87953d9/?me_id=1401819&item_id=10000033&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fessentialink%2Fcabinet%2F2024%2Fcarewear%2F8200_00.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46cd7906.e1ad1e57.46cd7907.7e542662/?me_id=1207083&item_id=10006330&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhimawari-kaigo%2Fcabinet%2Fkami%2Fg02016-case-sokuhai.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/464b8ec6.d661044e.464b8ec7.e66f8c74/?me_id=1306882&item_id=10001139&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhukusi-orosi%2Fcabinet%2Fs12%2Fsum%2F026-sum.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/468bc9af.bbdfda61.468bc9b0.c65d11f5/?me_id=1214597&item_id=10007850&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkenkul%2Fcabinet%2Fksc%2Fcarts076-big.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4714a40a.8c376a1b.4714a40b.5c16cdc2/?me_id=1385808&item_id=10000005&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmiraispeaker%2Fcabinet%2Fitem%2Fminirakutentop.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46cd7906.e1ad1e57.46cd7907.7e542662/?me_id=1207083&item_id=10005075&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhimawari-kaigo%2Fcabinet%2Fkami%2Fg019453case-2024.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)